为什么普通人很难抓住机会?

Categories: 随笔日记

与机会擦肩而过的懊恼

现在是2025年1月19日晚上8点,我终于有一点空闲时间坐在电脑前思考。我必须要坐下来认真思考,为什么2025年开年的两次机会我都没有抓住。我会跟着敲击着的键盘和点击着的鼠标,搞清楚为什么当机会来到眼前的时候抓不住和如何抓住机会这两个问题。

机会一:Tiktok难民涌入小红书

这个机会我发现的不算晚,当小红书的自然流量还没有给用户推荐外国用户的作品时,我已经在推特上看到了有博主说,小红书突然出现了不少老外。然后我到小红书搜索Tiktok难民,才发现了很多外国用户。当时是早上8:00多,我还在开玩笑说,今天估计要出小红书概念板块了。但是并没有当回事,因为我已经经历过这样的事件,根本赶不上车。就像玻璃缸里的跳蚤,跳了很多次碰壁之后,当挡着的玻璃被拿走后也懒得跳了。我想这可能就是思维定势了——好事轮不到我,我肯定赶不上的。然后陆陆续续在网络上看到很多关于TikTok的段子,有些博主确实靠此赚到了一些流量。

机会二:特朗普发币

加密货币我一直都保持着适当的关注,且也持有了一些DOGE。特朗普的推特我也有关注,但是不知道为什么没有刷到他的推文。如果能第一时间刷到他的推文,我一定会买入。18日10点发布,我得到消息时,已经是第二天的上午,此时trump币已经涨到了10美元,当时已经觉得自己错过了,涨得已经够高了。但是接下来的一天里,它从10美元冲上了80美元,翻了8倍。所以才有了这篇带着懊悔的文章,我一定要弄清楚为什么抓住机会如此之难。如果早上投入2万人民币,到了下午也有16万了。

普通人为什么抓不住机会?

在这个章节把我自己的经验教训对照着原因逐一检讨。我会在原因后面直接写怎么做,虽然这样会牺牲掉文章结构。

信息滞后

好多人抓不住机会是根本没有在这个圈子里。处在圈子里也要经常保持关注。如果把机会比喻成财神爷,那么普通人要做的是经常和财神爷通通电话,刷刷财神爷的朋友圈。正所谓你不理财,财不理你。这一点上,我做的还算可以,但是涨到10美元的时候我是真觉得高,不敢买。能够找到财神爷的朋友圈这也算得上好多了,很多人连财神爷的微信都不知道在哪里加。

这样原因就导致了当普通人看到消息的时候,已经错过了最好的介入时机。发财的机会,就像击鼓传花的游戏。机会的风险随着时间的流逝越来越高,最早入手的人的拥有较低的成本,而唯一的风险是这个击鼓传花的游戏没有人玩。越晚得到消息的人,成本越高,因而风险就会越高。从1元涨到10元,从10元涨到100元,虽然表面看都是涨了10倍,但是这二者背后的难度是不同的,因为人们对待投资10元和100元心理上是不同的。所以信息滞后,就导致了普通人看到机会的时候已经很难抓了或者不敢抓了。

如何解决信息滞后——尽快获取第一手消息

1.信息平台选择

权威的主流媒体,比如华尔街见闻、财联社等财经新闻平台。

2.社交平台

要想尽快获得一手消息,追星的朋友可能比较有发言权。那些八卦新闻都是从社交平台的自媒体账号发出来的。所以想要最快的一手消息,可以直接关注某些人的社交媒体账号。关注哪些人呢?我总结的是:关注外向的大行业大咖。首先他要喜欢在社交媒体上发布消息,其次他要是行业大咖,他是行业里的话事人才可能出机会。

3.怎样收集信息

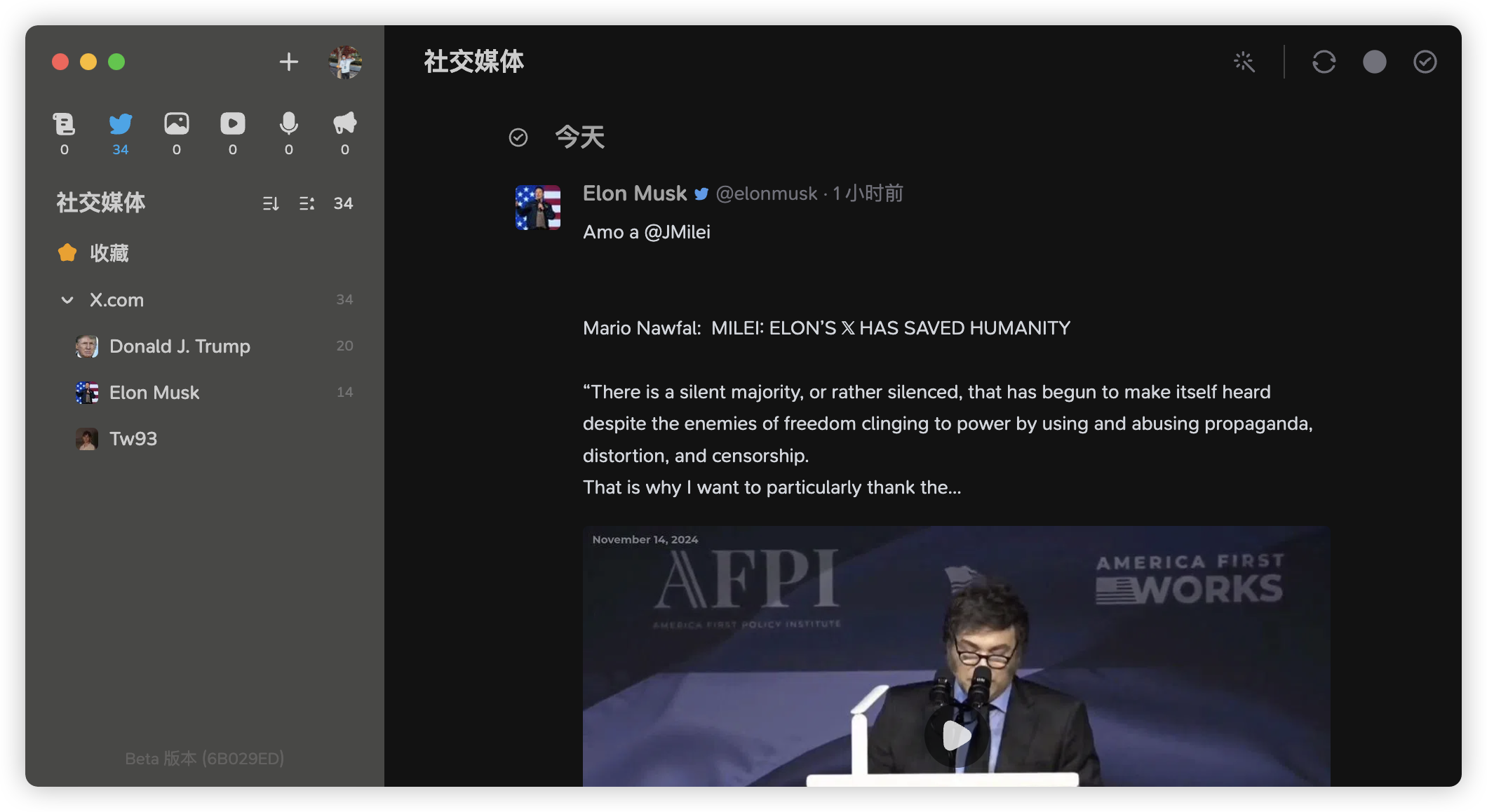

我一开始的想法是使用python监控关注的信息源账号,抓到信息后使用AI智能筛选过滤,然后进行呈现。举个例子:比如使用python爬虫监控特朗普的推特账号,每5秒请求一次看是否有新的内容,如果有,则将respones的内容给AI处理,预设几个自己关注的行业,比如金融、政治,如果推文内容与预设行业相关,则收录并在网页上呈现。后来突然想到了RSS,这个已经快要被时代淘汰的工具。其实它才是个宝贝。我使用的APP是开源项目follow。它可以把关注的信息源整合到一个APP里,提供给用户。还有就是热点信息整合类的网站,比如我搭建的开源项目https://hot.liulei.org 。只有及时把信息收集起来,才能为下一步“分析信息”提供素材。下面是follow APP的界面。

认知偏差

这个原因我认为和第一个原因“信息滞后”互斥。如果你是一个信息超前的人,你一定不会对信息存在认知偏差。试想如果我千方百计地拿到了第一手信息,我怎么可能会怀疑它是否能让我成功。这是胜率非常高的机会。通俗点说,哪怕投入2万进去,用2万去博一个十倍的胜率,难道不值得一试吗?输了就当一个月白干,胜了至少十倍起步。这个认知偏差呢,我还认为是缺乏将信息转化能力。每天看新闻、刷社交媒体那么多消息,但是缺乏对将消息转化为实际生产力的能力,只收集到消息也是白搭。比如:我们经常说的“乱世黄金”,看到中东战争、俄乌战争的态势加剧,能否联系到国际金价的涨跌?

如何解决认知偏差——提高信息转化能力

常见的认知偏差

了解常见的认知偏差类型是解决问题的第一步。以下是一些常见的认知偏差:

- 确认偏差(Confirmation Bias):倾向于寻找和支持与自己观点一致的信息,忽略相反的证据。

- 锚定效应(Anchoring Effect):过度依赖最先获得的信息(锚点)来做决策。

- 可得性偏差(Availability Heuristic):根据容易想到的例子来判断事件发生的概率。

- 群体思维(Groupthink):在群体中,为了维持和谐而忽视不同意见。

- 后见之明偏差(Hindsight Bias):在事件发生后,认为结果是显而易见的。

提高信息转化能力的策略

(1)培养批判性思维

- 多角度思考:从不同角度分析问题,避免单一视角。

- 质疑假设:对自己的观点和假设提出质疑,寻找反例。

- 评估证据:区分事实和观点,评估信息的可靠性和相关性。

(2)主动寻找相反证据

- 逆向思考:刻意寻找与自己观点相反的证据,避免确认偏差。

- 辩论练习:与他人进行辩论,尝试从对立面思考问题。

(3)使用结构化决策工具

- SWOT分析:分析优势(Strengths)、劣势(Weaknesses)、机会(Opportunities)和威胁(Threats)。

- 决策矩阵:列出选项和评价标准,量化评估每个选项的优劣。

- 六顶思考帽:从不同角度(事实、情感、批判、乐观、创造、控制)分析问题。

(4)延迟判断

- 避免快速决策:在做出决策前,给自己足够的时间收集和分析信息。

- 反思和复盘:定期回顾自己的决策过程,识别潜在的认知偏差。

(5)扩展信息来源

- 多样化阅读:阅读不同来源、不同观点的信息,避免信息茧房。

- 跨领域学习:学习其他领域的知识,拓宽思维边界。

(6)培养元认知能力

- 自我监控:意识到自己的思维过程,识别潜在的偏差。

- 反思日记:记录自己的决策过程和结果,分析是否存在认知偏差。

实践中的应用

(1)在工作中

- 团队讨论:鼓励团队成员提出不同意见,避免群体思维。

- 数据驱动决策:以来数据和事实,而非直觉或情感,甚至猜测。

- A/B测试:通过实验验证假设,减少主观判断的影响。

(2)在学习中

- 主动提问:在学习过程中不断提问,挑战现有知识。

- 交叉验证:通过多个来源验证信息的准确性。

- 知识整合:将新知识与已有知识结合,形成系统化的理解。

(3)在生活中

- 情绪管理:在情绪激动时避免做重要决策,保持冷静和理性。

- 倾听他人:认真倾听他人的观点,避免选择性注意。

- 设定目标:明确目标,避免被无关信息干扰。

工具和资源

(1)看书

《思考,快与慢》(丹尼尔·卡尼曼)、《批判性思维工具》(理查德·保罗、琳达·埃尔德)、《清醒思考的艺术》(罗尔夫·多贝里)

(2)工具

思维导图、决策分析工具

就先写到这里,我会持续更新过程中的方法和新的想法。20250124